株式会社村中

〒 890-0071

鹿児島県鹿児島市三和町21-10

099-254-3301

〒 890-0071

鹿児島県鹿児島市三和町21-10

099-254-3301

大島紬の起源は定かではありませんが、インドネシアのイカットが南方諸地域に伝わり発展したといわれています。734年(奈良時代)には正倉院の献物帳に『南方から赤褐色の着物が献上された』と記述があることからわかる範囲で1300年前にはすでに織られていたようです。 奈良時代の大島紬はくず繭や真綿、芭蕉や木綿などの手紬糸を使い草木染で染め地機で織り、自家用として着られていました。また平織だけではなく浮かし織りの花織も織られていました。 1720年(享保5年)頃には薩摩藩より「紬着用禁止令」が出され大島紬は薩摩藩への貢ぎ物として作られるようになりました。 西南戦争が終わった1877年(明治10年)頃から市場での大島紬の取引が開始されるようになりました。この頃から奄美大島独特の泥大島が定着されたと言われています。 1901年(明治34年)には業者の統一、進歩発展、製品検査による粗製品の防止と品質の向上を図ることを目的として、奄美大島で鹿児島県大島紬同業組合(現在の本場奄美大島紬協同組合)、1916年(大正5年)に鹿児島市で鹿児島織物同業組合(現在の本場大島紬織物協同組合)が発足しました。 それまでは手括りで地機の大島紬でしたが、1897(明治30年)に地機から高機に変わり、1907年(明治40年頃)からは、永江伊栄温と永江当八により締め機が発明され、織締絣の方法が採用され、1921年(大正10年)には、ほぼ全ての大島紬の生産が絹糸で織られるようになりました。昭和に入ると多種多様な染色技術が生まれ1955年(昭和30年)には白大島、色大島が生産され始めました。 1974年(昭和49年)には、「伝統的工芸品産業の振興に関する法案」が成立し、本場大島紬は第一回目の審査で国の伝統的工芸品に1975年(昭和50年)に指定されました。 時代と共に多種多様な大島紬が開発され、伝統を守りながら技術向上と発展を図って、世界でも類を見ない大島紬独特の緻密な絣模様が出来るようになり、今日に至ります。

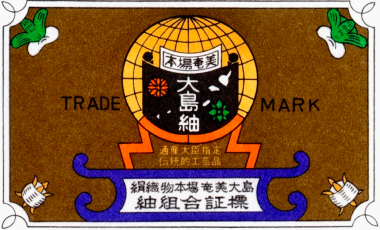

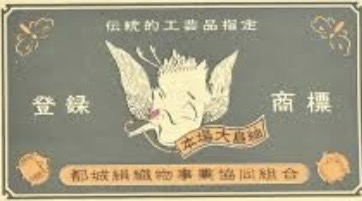

大島紬の証紙は本物の大島であることを証明するものです。正規品かどうかを見分ける目安になります。

大島紬にはいろいろな証紙があります。

旗印、地球印、太陽印、鶴印とありますが、各社加入している組合が違います。

大島紬として製造方法は同じですが、加入している組合の検査をする場所によって貼られる証紙や組合口織りが変わります。

どの証紙も全て伝統マークが鹿児島県本場大島紬協同組合連合会発行(本場大島紬織物協同組合、本場奄美大島紬協同組合、藤絹商工協同組合)や都城絹織物事業協同組合発行の伝統マークであれば伝統的工芸品の大島紬です。

この証紙を見れば手織りか機械織かなど、また、製造者の織元名も確認することが出来ます。

機械織は、色や証紙が変わります。わからない場合は各組合、又は織元に問い合わせ下さい。

本場大島紬織物協同組合(旗印)

本場奄美大島紬協同組合(地球印)

藤絹商工協同組合(太陽印)

都城絹織物事業協同組合(鶴印)

伝統マークとは経済産業大臣が指定した伝統的工芸品のシンボルマークです。このマークは伝統的工芸品が持つ品質や伝統技術の証明として、製品に貼られる『伝統証紙』に使用されています。